Musique “occidentale” vs “proche et moyen-orientale”, Oneness, Un homme de bien, La fuite en avant, Parcours, Baie de Tuluk Potopuddu – Sumbawa – Indonésie, Les varans de Comodo – Indonésie, Ureparapara – La marmite du diable – Vanuatu, A l’école du Vanuatu, Ailleurs, L’appel du départ, Captain Claire, Ris en Gascogne, Oman – Montagne, mer, route, Le souk aux poissons, Epices, Parfums, Terre mystique, Le café égyptien, Désert, Kochari besboussa même combat, La toux cairote, Mais comment obtient-on facilement l’inaccompli ?, 1/20, 0/20, 7/20 : je ne peux que progresser !, Premier soir en Al-Misr

Musique “occidentale” vs “proche et moyen-orientale”

Juin 2023

Y a-t-il une différence de ressenti lors de l’écoute de musique dite “proche ou moyen-orientale” et celle de musique dite “occidentale” (Europe occidentale), contemporaines ou modernes ? Si oui, comment expliquer cette différence, et quelle a été l’évolution au cours de l’Histoire de ces registres musicaux, depuis environ le VIIe siècle ?

Précisons que les raisonnements ci-dessous sont partiellement faux, simplifiés, à l’exemple des dénominations générales telles que musiques “proche ou moyen-orientale” et “occidentale”, par souci de concision, manque de savoirs et d’expérience en la matière et par subjectivité du ressenti. Les développements historiques sont généralement progressifs et catégoriser par époque ou géographie est une approche simplifiée de la réalité.

Les musiques occidentales contemporaines ou modernes sont par exemple : les compositions de Bach, Debussy, Beethoven, et des autres grands compositeurs joués actuellement, une grande partie des morceaux de rock, etc.

Les musiques proche ou moyen-orientales sont par exemple :

– “National Arab Orchestra – Ya Lur Hubuki /يا لور حبك – Nai Barghouti / ناي البرغوثي”, de National Arab Orchestra,https://www.youtube.com/watch?v=ioflqog0VK4

– “Oud concert”,https://www.youtube.com/watch?v=tLVaw5ycdaM

i. Gammes naturelles vs gamme tempérée et battements associés ; division des gammes en un nombre différent de notes

i.1. Gammes naturelles vs gamme tempérée et battements associés

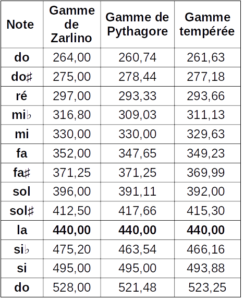

La musique proche et moyen-orientale typique jusqu’à aujourd’hui, et la musique “occidentale” jusqu’au XVIe siècle environ, utilisent des gammes naturelles, aussi appelées gammes des physiciens, basées sur des intervalles qui cherchent à être purs, c’est-à-dire dont “le rapport de fréquences de [leurs] deux notes est égal à une fraction de nombres entiers simples. En acoustique, la pureté se manifeste par l’absence de battement”1.

Cette quête semble se conformer à la réalité physique, un son périodique à une hauteur donnée (par exemple celui d’une corde vibrante telle que celle d’un piano) se décomposant en une vibration fondamentale, que l’on entend souvent principalement, et en harmoniques dont la fréquence est un multiple entier de celle de la fondamentale – pour un son par percussion sans hauteur donnée on parle de partiels -.

Pour éviter les dissonances lors d’un accord de notes il semble qu’il soit bon que ces fréquences, si elles sont proches, se mêlent – soient égales – , car une petite différence de fréquences, de 0.5 à 5 Hz, peut entraîner un battement, c’est-à-dire une variation de la pression que nous ressentons à l’oreille. C’est la “pureté” du son.

Il est donc logique et intuitif que des gammes naturelles puissent mener à des correspondances de fréquences d’harmoniques parfaites et soient donc ressenties comme plus “pures”.

Il existe de nombreux enregistrements pour entendre le phénomène de battements. Par exemple, la vidéo “EQUAL temperament vs JUST intonation (PURE tuning)”, de Francesco Marangoni, sur : https://www.youtube.com/watch?v=AcCkn0p7HDE

Un exemple de gamme naturelle est la gamme pythagoricienne, seule gamme apparemment décrite en théorie en Occident au Moyen-Age. Elle est basée sur l’harmonie à l’écoute ressentie par des notes dont le ratio de fréquence est de 2, qui forment l’octave, et de 3/2, notes que l’on appelle quintes. En faisant vibrer une corde tendue et en faisant varier sa longueur, par exemple en faisant se déplacer un chevalet mobile, on a pu dès l’Antiquité faire varier la fréquence fondamentale de la note jouée et étudier les rapports de fréquences. Différents essais au cours des siècles, dont celui de Zarlino au XVIe siècle, ont visé à proposer une gamme naturelle plus pure que celle de Pythagore, dont un défaut est l’impureté de la tierce, mais ces gammes n’ont pas été majoritairement adoptées.

La musique proche ou moyen-orientale a majoritairement conservé des gammes naturelles, jusqu’à aujourd’hui. Par exemple, Al-Farabi au Xe siècle semble donner des rapports de fréquences égaux ou proches de ceux de Pythagore, qui sont toujours utilisés aujourd’hui. Safi al-Din al-Urmawi, au XIIIe siècle, semble partir d’un système pythagoricien divisé en 17 intervalles.

A l’inverse, la musique “occidentale” depuis le XVIe siècle environ utilise de plus en plus des gammes tempérées, c’est-à-dire modifiées et qui s’écartent d’une vision du cosmos régi par des fractions rationnelles. On expérimente d’autre ratios entre les fréquences des notes, ratios qui ne sont plus nécessairement des fractions rationnelles. Le but en est notamment de favoriser la transposition, pour que des clés différentes aient des intervalles similaires, favorisant le décalage de tons ou demi tons d’une mélodie. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, plusieurs gammes tempérées sont ainsi jouées, de la gamme tempérée égale, qui est une “série de notes également réparties, mais dépourvues de consonances communes autres qu’approximatives”2, à des gammes tempérées non égales (par exemple avec cinq intervalles plus petits que les autres), notamment utilisées par Beethoven ou Bach2bis. A partir du XIXe siècle, la gamme tempérée égale s’est généralisée et imposée. Des morceaux composés pour des gammees tempérées non égales sont donc parfois joués actuellement en gamme tempérée égale, ce qui est une distorsion du son et donc du ressenti voulus a priori par les compositeurs.

La tendance générale est donc l’utilisation des gammes tempérées égales en musique “occidentale” aujourd’hui, et la conservation de gammes naturelles en musique “proche ou moyen-orientale” aujourd’hui. Néanmoins, des imbrications se font. Remarquons notamment que :

– L’accent a été mis sur les gammes tempérées en musique “occidentale” notamment pour les instruments à son fixe, que l’on ne peut modifier en cours de morceau, tels que guitares, pianos, … A l’inverse, la voix humaine, ou un violon, par exemple, peuvent voir leur tempérament évoluer en cours de morceau, ou d’un morceau à l’autre ; le musicien “choisit” la hauteur de note. On peut donc avoir des chœurs, des violonistes, etc., en musique “occidentale” qui utilisent (ou non) naturellement des intonations justes, même aujourd’hui, lorsqu’ils ne s’accordent pas par exemple sur un piano accordé en tempérament égal. D’autre part, en musique “occidentale”, le folk, le blues, les musiques dites “traditionnelles” peuvent s’appuyer en partie sur des gammes naturelles ou du moins tempérées de façon non égale. Des essais de variations de fréquence d’une note apparaissent aussi par exemple en musique électronique.

– La musique proche et moyen-orientale peut aussi utiliser, notamment depuis le XIXe siècle, certains écarts tempérés. Des morceaux de “fusion”, mêlant musique traditionnelle proche ou moyen-orientale, avec des rythmiques, accords ou instruments “occidentaux” se sont développés.

En annexes se trouve une analyse plus précise et visuelle de ces différences, de la consonance et du phénomène de battements, par une étude sur les fréquences des notes et de leurs harmoniques.

i.2. Division des gammes en un nombre différent de notes et différences d’écarts entre deux notes

Au sein des gammes, on compte généralement 12 notes dans la musique occidentale, contre par exemple 17 ou 24 dans la musique proche ou moyen-orientale, ce qui permet encore plus de modulations, de nuances autour d’une ligne mélodique dans la musique proche ou moyen-orientale. Dans cette dernière, les “gammes” sont généralement plus petites qu’une octave, mais la subdivision en notes séparées de quarts voire de neuvièmes de tons offrent une grande modularité.

ii. Similitudes et évolutions entre le Proche et Moyen-orient et l’Occident en système modal jusqu’au IXe siècle environ ; développement de la polyphonie, d’une certaine vision de l’harmonie et de musique écrite, à partir du IXe siècle en Occident et du système tonal notamment à partir du XVIe siècle en Occident et nombreuses simplification et variations associées ; place de l’interprétation locale et personnelle

La musique occidentale contemporaine ou moderne est un développement, parti d’une simplification, voire un appauvrissement, d’une musique plus vaste, la musique occidentale antérieure, qui a des similitudes avec la musique proche ou moyen-orientale, même contemporaine. Par exemple, le nombre de modes (un mode est une hiérarchie usuelle entre les notes d’une gamme, et aussi un enchaînement de notes suivant une liste typique de tons et demi tons, sans altérations – sans dièses ni bémols – ; en somme c’est une sorte de gamme avec ses règles d’écarts entre fréquences de notes, et ses dynamiques, son atmosphère ressentie) s’est vu diminuer. Il semble que cette simplification a mené aussi au développement d’autres richesses, notamment en polyphonie. Bien sûr, cela est à nuancer, mais il semble que ce soit la tendance générale.

La musique “proche ou moyen-orientale” ou la musique occidentale antérieure au IXe siècle, repose principalement sur des répertoires riches, sans nécessairement de règles établies ou écrites au début, avec un grand nombre de modes.

En Occident, elle repose, aux premiers temps de la chrétienté, sur la monodie, une ligne mélodique unique pouvant être ornementée, par des nuances d’inflexion des hauteurs de notes, par des embellissements (notes secondaires, …), par des séquences rythmiques longues et par une tradition transmise oralement, qui devient écrite à partir du deuxième millénaire, contrairement à la musique profane, transmise oralement plus longtemps – cela dit musique profane et religieuse pouvait se confondre, la frontière pouvait être poreuse -. La polyphonie, plusieurs voix se superposant, semble apparaître ensuite, à partir environ du IXe siècle, mais la monodie demeure aussi. La polyphonie cherche l’harmonie par superpositions d’octaves, quintes et quartes, et peut aussi avoir des accords moins purs, une tension, qui sera résolue par une détente harmonieuse, selon une pluralité de modèles.

Ainsi, le développement de la notion d’harmonie, en Occident, au lieu de la conservation de la mélodie (ou monodie), a eu un impact sur le développement de la musique en Occident.

Par exemple, l’octoechos, un système de 8 modes développés au Moyen-Age pour la musique byzantine et repris en Occident pour la description des chants grégoriens, est déjà une simplification, apparemment, pour théoriser et écrire des variations plus subtiles des chants grégoriens antérieurs.

Il semble toutefois que la volonté de standardiser graduellement la musique religieuse occidentale soit ancienne. Cela fait longtemps en Occident que l’on codifie, simplifie, prévient les particularismes. Cela pourrait venir du statut de la religion chrétienne comme religion de tout l’Etat à partir du IVe siècle. Un Etat ayant besoin de standardisation, et la musique dont nous parlons étant notamment religieuse, on peut émettre l’hypothèse d’une standardisation de la musique en Occident. Cela pourrait venir aussi de la volonté peu à peu de transmettre par écrit le corpus de musique religieuse, au lieu de le transmettre à l’oral, peut-être pour pouvoir transmettre un corpus plus volumineux, en s’affranchissant de la nécessité de la disponibilité de « sachants », transmettant leur savoir. L’écrit demande de la standardisation. La standardisation a sans doute pris de nombreux siècles, permettant pendant un moment des variations locales, et une expressivité individuelle en fonction des ressentis lors d’offices religieux. Une étape-clé de la standardisation semble apparaître au IXe siècle lors de l’unification politique du Saint Empire Romain Germanique de Charlemagne.

Les modes proche ou moyen-orientaux traditionnels sont sans doute encore plus nombreux, 400 sont listés apparemment dans les écrits, les maqam (ou maqamet avec le pluriel arabe) avec une trentaine restants à l’époque contemporaine (une douzaine majoritairement utilisés), menant à une grande variété de répertoire et de variations opérées par l’instrumentiste ou le chanteur au sein d’un mode et au sein d’une représentation donnée. Les maqam sont des choix de 7 notes, parmi toutes les notes possibles dans une octave, notes possibles en allant à une division en quarts voire neuvièmes de tons, généralement avec la quinte et l’octave, voire la quarte, parfaites. De même que le mot «mode », le mot « maqam » peut designer les relations entre ces notes.

L’histoire politique et musicale est en partie similaire à celle du monde occidental : des conquêtes au VIIe siècle (que l’on peut partiellement mettre en parallèle avec celles de l’Empire Romain puis celles du Saint Empire Romain Germanique au VIII-IXe siècle), pour former un empire ou califat, un intérêt pour les théories grecques, notamment dans le domaine musical, une centralisation partielle du pouvoir religieux (au sein du califat vs au sein de la papauté), une codification écrite de la musique à partir environ du IX e siècle (par des auteurs tels que Al Kindi au IXe siècle, Abu Al Farraj au Xe siècle – Kitab el-Aghani, le Livre des Chansons -, Al Farabi au Xe siècle – Kitab al-Musiqa al-Kabir, le grand livre de la musique -, vs Guido d’Arezzo au Xe siècle en Occident), des territoires vastes avec des variations locales de musiques et de cultures, une ré-incorporation partielle de la musique populaire traditionnelle au XIXe et XXe siècle en raison d’un nationalisme politique ou d’un enrichissement musical, en partie comme en Occident.

Néanmoins, la musique proche ou moyen-orientale est majoritairement restée monophonique, avec la conservation de nombreux embellissements et variations.

D’autre part, du fait de la recherche de polyphonie en Occident à partir notamment du IXe siècle, la rythmique y a été probablement simplifiée, afin que les différentes voix puissent se coordonner : “durées proportionnelles des sons et des silences, égalité des temps, des parties de temps et des mesures”3. A l’inverse, la rythmique de la musique proche et moyen-orientale est restée plus naturelle, et sans doute plus proche des modes de production jusqu’à une époque plus récente (rythmes variés du chameau ou du cheval, du travail manuel, …) par rapport à la révolution industrielle occidentale du XVIIIe siècle ou de mécanisation antérieure 4 : “il faut signaler l’extrême richesse de la rythmique [en musique proche et moyen-orientale], avec des divisions très complexes du temps. Des cycles à 32 mesures ne sont pas rares. Là aussi, il y a une très grande volatilité de la structure rythmique, qui peut changer d’un instant à l’autre passant du ternaire au binaire, puis à des syncopes ou des rythmes « boiteux ».”5

Il semble qu’il y ait donc de fortes similitudes de philosophies et de systèmes entre musiques “proche ou moyen-orientale” et celle de musique dite “occidentale” au moins jusqu’au IXe siècle, avec peu à peu une différence forte venant notamment du choix de rester en monophonie dans le monde arabe, impliquant une moins grande simplification dans le monde arabe (une trentaine de modes encore opérationnels aujourd’hui, dont une douzaine surtout utilisés, vs une simplification en deux modes, majeur et mineur, dans le monde occidental ; une rythmique bien plus complexe dans le monde proche et moyen-oriental, la conservation de micro-variations tels que des ornements, trilles, appoggiature, variations micro-tonales autour d’une seule note pendant des temps longs de plusieurs dizaines de secondes, micro-variations de l’espace d’où résonne le son dans la bouche (ouvrir plus ou moins la bouche, arquer plus ou moins le palais, …), donc micro-variations de timbre, glissando, vibrato, … dans le monde proche et moyen-oriental vs une érosion peu à peu de ces variations, du moins spontanées lors d’une représentation, en Occident etc.), au profit de l’harmonie codifiée dans le monde occidental. Les différentes voix d’un orchestre occidental peuvent présenter de telles variations, pour former un ensemble harmonieux avec des subtilités, mais cela semble être plus codifié, plus cadré.

Rapport aux règles de composition :

La musique occidentale contemporaine ou moderne repose principalement sur un “système de règles codifiées qui ont forgé la façon dont on écoute et conçoit la « bonne façon » de faire de la musique”6, que ce soit en rock, reggae, jazz, pop, etc., ou musique classique jusqu’au XXe siècle. C’est le “système tonal”, basé sur une suite d’accords (et de contrepoints), menant à une alternance de moments de tension (autour de la région de la dominante, la cinquième note de la gamme sur sept notes de gamme dans une échelle diatonique) et de moments de détente (retour à la tonique, la première note de la gamme, autour de laquelle gravitent d’autres notes de la gamme et autour de laquelle l’air de musique tend à retourner, comme un point d’équilibre). Les morceaux se déroulent donc généralement selon une “dynamique tonale”, tonique-dominante-tonique. Un simplification s’est d’autre part opérée au cours du XVIe siècle en Occident, en ne gardant que deux modes : le mode majeur et le mode mineur, avec un réintroduction partielle à partir de la fin du XIXe siècle de certains modes issus de musiques européennes désormais nommées traditionnelles.

Les règles se retrouvent aussi en musique proche et moyen-orientale, puisque les maqam peuvent aussi présenter une hiérarchie entre leurs notes, avec des règles sur la tonique et la dominante, avec certains genres préétablis, des règles de dialogue avec les percussions, une exposition du maqam, puis une exposition d’un maqam lié, une conclusion du maqam.

Rapport à l’écriture :

La musique occidentale, celle savante du moins, est codifiée et en partie écrite, peu à peu depuis environ le IXe siècle, tandis que jusqu’au XXe siècle en musique proche et moyen-orientale il semble qu’il n’y ait pas eu de partitions écrites. Les variations, venant de l’interprétation de l’artiste, ou d’un régionalisme, y sont donc a priori plus possibles. Remarquons la tendance actuelle à l’essai d’une écriture des musiques proche ou moyen-orientale traditionnelles, qui soulève probablement des questions et débats similaires à ceux qui ont dû agiter l’Occident à une époque antérieure lors de la recherche d’une codification par écrit de la musique.

Cela dit, l’approche mathématique ou du moins standardisée a ses limites pour décrire notamment un morceau de musique proche ou moyen-orientale, notamment du fait de l’interprétation et de l’improvisation et du fait de la hauteur de notes qui peut être au neuvième de ton. Lorsque la musique est écrite, il arrive au Proche Orient par exemple que le musicien ne joue pas exactement la note écrite, son interprétation peut changer de quelques cents (différences de fréquences) la note écrite afin de sonner plus « juste », plus pure. Cela m’a aussi été confirmé pour la musique classique traditionnelle indienne, jouée encore aujourd’hui, qui est transmise oralement, Sanjay Khan mentionnant le fait que l’apprentissage des règles et des modes donne environ 30% d’un morceau, et que les variations introduites par l’artiste donnent environ 70% du morceau. Les tentatives d’écriture ne semblent pas en refléter la complexité, l’artiste chante donc légèrement différemment de la partition lorsqu’elle existe.

En somme, si je comprends bien, on a probablement voulu en Occident, depuis l’empire romain d’Occident puis le Saint Empire Romain Germanique (à partir du Xe siècle), simplifier la diversité de la musique sacrée afin d’unifier l’expression de la religion chrétienne au sein de l’Empire.

On a aussi voulu transmettre par écrit la musique, et non plus par tradition orale. Les neumes, symboles donnant des indications presque physiques sur la façon de chanter, nous sont connus depuis le IXe siècle environ, avec peu à peu, jusqu’au XIe siècle, une recherche sur la façon d’écrire la hauteur des notes, leurs rapports, etc. Cette volonté de décharge par l’écrit d’une mémoire soumise à un corpus en expansion, a probablement poussé à plus standardiser les pratiques, et peut-être à perdre peu à peu ce qui était plus difficile à écrire, tel le timbre, l’attaque7, certaines variations, …

D’autre part, peu à peu depuis le Moyen-Age, et notamment à partir de la Renaissance, on a voulu régenter encore plus qu’avant l’harmonie entre différentes lignes mélodiques ou voix ou instruments ensemble, harmonie entendue en tant que accords entre ces “voix” au sens large selon des règles d’harmonie reposant sur des accords autorisés autour des quintes, des tierces, et reposant notamment sur la réalité physique des battements des harmoniques … On a pour cela changé en partie la philosophie de la musique monodique pouvant être ornementée et suivant de nombreux modes possibles, qui créait un univers musical modal pouvant être nuancé et en partie improvisé à partir d’une base apprise, on a probablement modifié, je suppose, la musique polyphonique traditionnelle, on a réduit à deux le nombre de modes possibles, et vraisemblablement simplifié la rythmique. On a aussi simplifié encore plus, dans le même but, les variations locales ou personnelles d’interprétation. On s’est enfin notamment focalisé sur une alternance assez codifiée de détente-tension-détente, que l’on retrouve dans la musique occidentale contemporaine majoritaire. Cela dit, on a aussi modifié les hauteurs de notes pour leur faire suivre des gammes tempérées, notamment afin de pouvoir transposer plus facilement, c’est-à-dire modifier de plusieurs tons ou notes le départ d’une mélodie, ce qui mène, paradoxalement, à plus de disharmonie, au sens de plus de battements ressentis lors de l’écoute, car on s’est alors éloigné d’une pureté ressentie venant des propriétés des harmoniques des signaux périodiques sonores. On compte dans la musique proche et moyen-orientale contemporaine une trentaine de modes, dont une douzaine principalement utilisés, contre deux dans la musique occidentale. Il faudrait toutefois mesurer si ce plus grand nombre de modes augmente l’amplitude du spectre des émotions possibles suscitées par la musique, car ce n’est qu’un paramètre parmi d’autres de comparaison. La part laissée à l’interprétation de l’artiste ou aux variations d’influences locales semble plus importante dans le monde proche et moyen-oriental, ne serait-ce, a priori, que par l’apparition beaucoup plus tardive de partitions écrites, et de par, philosophiquement, la volonté de laisser l’artiste en partie improviser, à partir d’un cadre transmis oralement, pour partager une émotion avec son public ou son groupe.

Remarquons que les évolutions de la musique depuis l’Antiquité sont immensément plus complexes, subtiles et concomitantes que celles développées ici, qu’elles traduisent une vaste recherche qui bien évidemment se poursuit, avec par exemple en Occident la gamme par tons de Debussy à la jonction entre XIXe et XXe siècle, ou le développement au XXe siècle à Vienne d’une musique atonale, rejetant le système tonal, donc la hiérarchie entre notes au sein des gammes. Sa diffusion reste assez faible par rapport à l’ensemble de la musique occidentale moderne et contemporaine.

iii. Mon ressenti, subjectif

A l’écoute de morceaux joués d’une part en gamme pythagoricienne (par exemple par application d’un mixage électronique) ou en tempérament irrégulier de Bach, et d’autre part en gammes tempérées actuelles, voici ce que je ressens. Les morceaux sont, par exemple :

– “Video 1 4 Pythagorean Tuning vs Equal Temperament”, de PTG Home Office, https://www.youtube.com/watch?v=apxFH6CDBMU

– “Claude Debussy “clair de lune” in just intonation”, de Hermode Tuning, https://www.youtube.com/watch?v=ub9LhEmmVKY, versus le même morceau, https://www.youtube.com/watch?v=4LwFI2E1zQk, ou “Pascal Rogé – “Clair de Lune”, Claude Debussy”, de Steinway & Sons, https://www.youtube.com/watch?v=c977QdbTImU

– “Beethoven Sonata 14 “Mondschein” in Just Intonation”, de Hermode Tuning, https://www.youtube.com/watch?v=u_BGWUI-sCg, versus le même morceau https://www.youtube.com/watch?v=4LwFI2E1zQk, ou “Beethoven | Piano Sonata No. 14 “Moonlight” in C sharp minor | Daniel Barenboim”, https://www.youtube.com/watch?v=rlJHNufol8Q

– “Bach in a good Unequal Temperament”, de latribe, https://www.youtube.com/watch?v=7JF3YzTG7lU versus le même morceau, “Andras Schiff – Bach Partita No.1 in B-flat BWV825” de SW, https://www.youtube.com/watch?v=QjoMy6ZV5F8

– En gamme pythagoricienne, ou en tempérament irrégulier de Bach, mon ressenti, subjectif donc, est plus doux, aucune note ne me semble “fausse”, mon corps est plus apaisé, je ressens une rondeur dans la poitrine, plus d’harmonie et les émotions ressenties sont plus profondes, moins à la surface de mon être

– En gamme tempérée égale, ou contemporaine, la sonorité me parait plus claire, plus brillante, mais aussi plus dure, comme si ce brillant était plus dur, plus de façade, en hauteur par rapport à la profondeur des sentiments, je m’ennuie parfois, à attendre la note suivante, sans émotion profonde, et certaines notes ou enchaînements de notes me donnent un malaise, je les sens “faux”, ou discordants ; mon corps est moins apaisé, plus crispé dans la poitrine

– Remarque : le poids de l’habitude joue. Certaines personnes trouvent peut-être que le morceau en gamme tempérée est plus harmonieux car elles ont plus l’habitude d’entendre ces gammes. C’est la “justesse” ressentie, qui est différente de la notion de “pureté” (absence de battement). Il s’agit aussi de l’habitude culturelle, et du contexte (des sons émis dans une grotte obscure peuvent être ressentis différemment, et avoir un effet différent sur les émotions d’une personne, que s’ils sont émis en plein air en plein soleil. A chaque cadre, société, peut correspondre une musique).

Lorsque j’écoute un morceau de musique “proche ou moyen-orientale”, par exemple de musique égyptienne au sens large, je ressens parfois que tout est mêlé. Même dans un morceau “triste”, je sens parfois poindre de la joie, ou une conscience du fait que la vie est plus vaste que la tristesse momentanée, comme la lumière qui existe malgré une obscurité passagère. Je sens une harmonie profonde, l’intégration de tout dans tout. Sanjay Khan me confirme que ce ressenti est juste pour lui aussi, en musique traditionnelle indienne de façon générale (influences entre les mondes arabe, perse, et indien), mais que lorsque le morceau est issu de la poésie, il peut y avoir uniquement de la tristesse par exemple

Lorsque j’écoute un morceau de musique “occidentale”, je ressens parfois des moments aux émotions assez directives et un peu stéréotypées, comme si maintenant était le moment pour être triste, se laisser aller aux affres du désespoir, au fait que la vie ne vaut rien, puis un autre mouvement exprime la vivacité joyeuse, un autre une histoire d’amour, un autre le fait qu’il faut se battre dans la vie, un instrument plus aigu donne une élévation de joie par rapport aux basses … Un peu comme des bandes originales de dessins animés Disney qui se ressemblent d’un dessin animé à l’autre en fonction des émotions à susciter chez le spectateur. Je sens dans certains morceaux une harmonie, mais qui est généralement moins profonde, dans mon ressenti, que celle suscitée par la musique proche ou moyen-orientale. Bien sûr, j’exagère, premièrement car j’ai peu de connaissances en musique, il faudrait que je sois formé à la diversité des musiques occidentales, et d’autre part de nombreux morceaux occidentaux me touchent tout de même beaucoup, mais en général ce ressenti reste plus à la superficie de mon être, au lieu d’être à l’unisson de la profondeur de mon être.

iv. Conclusion

Cette différence de ressenti peut venir de :

– Goûts personnels, subjectifs ; d’habitudes culturelles

– L’utilisation de gammes en bonne partie naturelles, dans les maqam, dans la musique proche ou moyen-orientale, menant à une plus grande pureté acoustique, à moins de malaises sonores, à moins de battements, et donc à plus de douceur, à des émotions beaucoup plus profondes, du moins à mon oreille. La différence pour moi est frappante à l’écoute du même morceau joué par exemple sur un piano contemporain, accordé de façon usuelle en gammes tempérées égales, et le même morceau modifié électroniquement pour apparaître en gammes naturelles ou joué sur des instruments accordés selon des tempéraments irréguliers, plus naturels que les gammes actuelles tempérées égales

– L’utilisation de gamme tempérée en musique occidentale, permettant de changer de tonalité en cours de morceaux, et donc de façon séquencée, consécutive. En passant par exemple en mode mineur on peut exprimer la tristesse ou un malaise, après un passage plus “joyeux”, même si les compositions musicales ne sont pas toutes aussi organisées que cela. Une performance de musique proche ou moyen-orientale peut aussi présenter plusieurs maqam et donc des univers émotionnels différents, consécutivement, mais il existe couramment la pratique de mêler partiellement un mode à un autre (c’est la « modulation »), ainsi que des micro-variations autour d’une ligne mélodique. Au moins dans mon ressenti, cela par exemple peut me faire voir l’or d’un soleil dans la douleur, l’espérance ou la prise de conscience d’une réalité plus grande que la souffrance exprimée par la ligne mélodique principale, comme une coloration plus subtile de l’émotion suscitée. Le mélange potentiel d’instruments, comme en Occident, peut aussi mêler des « émotions » ressenties

– Du développement de la polyphonie dans la musique occidentale, à partir du IXe siècle, qui a “enlevé” peu à peu certains modes, afin d’assurer une union de lignes mélodiques différentes, modes “restés” en musique proche et moyen-orientale et offrant peut-être ainsi plus de diversité dans les compositions et les ressentis suscités par ces compositions. Dans les maqam, la hauteur d’une “même” note peut légèrement varier en cours de morceau ou suivant que l’on monte ou descend la gamme, tandis qu’en musique occidentale contemporaine ou moderne les hauteurs sont normalement fixées

– De la division de l’octave en un nombre plus important de notes dans la musique proche ou moyen-orientale

– Des modes de production qui sont restés plus artisanaux dans le monde proche et moyen-oriental avec une divergence par rapport à l’Occident notamment depuis la révolution industrielle du XVII ou XVIIIe siècle en Occident et l’exode rural du XXe siècle. La musique et sa rythmique pouvant être une expression des rythmes de la société, de ses pensées, il est logique qu’elle soit une réflexion d’un mode de vie4. Le rythme du travail des animaux, les variations naturelles du rythme du vivant, suivent un rythme moins établi, un cadre moins rigide en somme, qu’une machine bien réglée. En guise d’illustration, le nom des maqam d’ailleurs peut être celui de villes, d’animaux, de paysages, de personnes, … réalités subtiles. Une autre illustration : le décompte du temps en musique traditionnelle indienne se fait notamment, pour les rythmes suffisamment lents, sur les doigts d’une main, de l’index au petit doigt, soit un total de 16 temps : 4 temps par doigt (3 articulations – métacarpophalangienne, interphalangienne proximale, interphalangienne distale – et le bout du doigt), et pour les rythmes rapides, par claquement des mains, et non par un métronome mécanisé (métronome typique 1 temps fort, 2, 3, 4, du rock par exemple). Le rythme qui en est issu en musique indienne est régulier, mais issu d’une dynamique corporelle, donc d’une dynamique de vie. Je mentionne la musique indienne traditionnelle qui, bien que non circonscrite au Proche ou au Moyen-Orient, est influencée par cette région et a une approche de la musique assez similaire

– Plus généralement, de l’abstraction accrue de la musique occidentale contemporaine et moderne, de sa recherche d’écriture, de sa standardisation, par rapport à la spontanéité issue du corps, de la transmission orale d’humain à humain, dans la musique proche ou moyen-orientale ou dans la musique occidentale avant les efforts d’écriture et de standardisation à partir du IXe siècle environ7

– Des moines de l’abbaye de Solesmes qui ont aussi “enlevé” des ornementations au XIXe siècle et “enlevé” des interprétations locales de chant religieux au profit d’un corpus qui est devenu la version officielle du rite romain

Notes

1 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intervalle_(musique)#Intervalles_purs

2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_temp%C3%A9r%C3%A9e

2bis : Daniel Adam Maltz, pianofortiste, https://www.danieladammaltz.com/tcp/historical-tuning-rediscover-classical-sound-world

3 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_musique_occidentale

4 : Idée d’Etienne Dufour

5 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe

6 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_atonale

7 : « Le travail d’abstraction lent et obstiné qui s’effectua tout au long des IXème-XIème siècles, a permis, par division conceptuelle, que la pensée discursive accède à la globalité du fait musical : dans un double mouvement mental entre l’expérience musicale concrète du chant liturgique et le savoir arithmo-musical abstrait antique du Quadrivium, il détache de la réalité musicale senso-affective, des notions générales et des caractères variables sur lesquels l’esprit pourra opérer. Les notions musicales et les caractères différentiels dégagés, d’une part sont adaptés, avec plus ou moins de pertinence des connaissances théorico-musicales de la transmission antique ; d’autre part, ils sont en même temps choisis par la perception (qui exerce elle-même un début d’abstraction) à partir d’un point de vue dominant dans cette perception : ce choix laisse donc en dehors de la théorie musicale et de la notation une partie moins nettement perçue du phénomène vocal (le timbre, l’attaque), qui disparaît pour des siècles de la pensée musicale consciente et rationnelle », Des neumes à la portée, Marie-Elisabeth Duchez, Canadian University Music Society

Annexes

Exemple pour sentir les battements en gamme tempérée

Vidéo “EQUAL temperament vs JUST intonation (PURE tuning)”, de Francesco Marangoni, sur :

https://www.youtube.com/watch?v=AcCkn0p7HDE

Explications techniques

La gamme pythagoricienne

– C’est une gamme naturelle. Elle est basée sur l’harmonie ressentie à l’écoute de la quinte et sur la volonté de construire l’harmonie par des nombres rationnels (fractions d’entiers).

– La note à l’octave, de fréquence 2 fois supérieure à celle de référence, et la quinte sont la base de la construction de la gamme pythagoricienne. La fréquence de la quinte est de 3/2 fois celle de la note initiale.

– Si f0 est la fréquence de la première note, (3/2).f0 est celle de la quinte, (3/2)^2.f0 celle de la deuxième quinte, (3/2)^n.f0 celle de la nème quinte, jusqu’à la 12ème quinte.

On ramène ensuite cette suite de notes dans l’octave de la première note, en divisant leur fréquence par 2m, m étant le plus petit nombre suffisant pour ce faire, puis on trie ces notes par ordre de fréquence croissante. Le chiffre de 2 dans 2m est choisi car le ratio entre la fréquence d’une note et la même note de l’octave inférieure est de 2 : f1=2.f0. Pour la 12ème quinte cependant on triche un peu pour retomber à l’octave : on fait comme si (3/2)12 divisé par 26 (6 étant le nombre m mentionné ci-dessus) était égal à 2 alors qu’il vaut 312/218 c’est-à-dire environ 2,03.

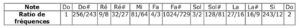

On dit que la gamme pythagoricienne est l’ensemble des douze notes du cycle des quintes normalisées. Voici les rapports de fréquence à la note initiale Do :

(https://www.usherbrooke.ca/sciences/recherche/vulgarisation-scientifique/la-musique-vue-par-les-sciences/la-musique-vue-par-une-mathematicienne/)

– Par rapport à la gamme tempérée, les notes de la gamme pythagoricienne ont une différence de fréquences de l’ordre de quelques pourcents à 10-15%.

– Par construction, l’écart entre deux notes de la gamme pythagoricienne n’est pas constant. Il n’est donc pas facile de moduler (changer de tonalité) en cours de morceau, ou de transposer (jouer un morceau avec une autre note tonique). D’où l’invention de la gamme tempérée.

La gamme de Zarlino

– C’est une gamme naturelle. Elle est basée sur l’harmonie ressentie par la quinte et par la tierce et sur la volonté de construire l’harmonie par des nombres rationnels (fractions d’entiers)

La gamme d’Al-Farabi

Elle est décrite par Al-Farabi au Xe siècle.

– C’est une gamme ou une division de l’octave naturelle, qui ressemble en partie à celle de Pythagore. On voit les ratios théoriques, nombres rationnels. Les nombres ci-dessous donnent une idée de cette gamme d’après :https://dubsahara.files.wordpress.com/2010/08/samaie_farhafza.pdf

La gamme tempérée égale

– Elle est une “série de notes également réparties, mais dépourvues de consonances communes autres qu’approximatives” d’après l’article “gamme tempérée” sur Wikipedia

– Le ratio entre la fréquence d’une note et la même note de l’octave inférieure est de 2 : f1=2.f0, donc l’intervalle entre les fréquences de ces deux notes est de f1-f0=f0. En gamme chromatique, cet intervalle est séparé en 12 selon une progression géométrique, c’est-a-dire selon une multiplication par un facteur constant r. La nème note est donc de fréquence fn=rn.f0. La 12ème note étant la note initiale, mais à l’octave supérieure, r12=2, donc r=21/12. La progression de fréquence d’une note à l’autre est constante en termes de multiplication. L’intervalle de fréquence d’une note à l’autre est donc constant en termes logarithmiques, c’est-à-dire que log(fn)-log(fn-1)=log(r)

– Note : une progression arithmétique serait de diviser l’intervalle f0 en 12 selon une addition constante fn=f0+n.r et l’intervalle de fréquence d’une note à l’autre serait constant, c’est-à-dire que fn-fn-1=r

La gamme chromatique

La division de la gamme en 12 intervalles est dite chromatique. La gamme pythagoricienne est donc chromatique.

La gamme diatonique

Elle est divisée en tons et demi tons. Par exemple, ton ton demi-ton, ton ton ton demi-ton pour la gamme majeure.

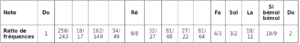

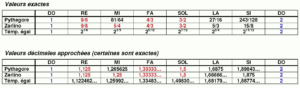

Les ratios de fréquences entre les notes, en prenant comme référence commune un la à 440 Hz, avec en rouge les intervalles purs :

Tableau issu de l’analyse sur :https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-temperee,h153.html

Fréquences des notes, en prenant comme référence commune un la à 440 Hz

Tableau issu de l’article « Gamme tempérée » de wikipedia :https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_temp%C3%A9r%C3%A9e

Illustration visuelle de la consonance et du phénomène de battements

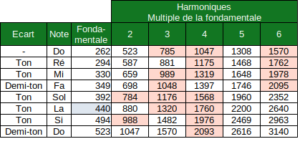

En guise d’illustration, pour visualiser la concordance de fréquences et le phénomène de battements, j’ai regardé de façon très basique les fréquences de notes. Construisons un exemple de gamme de Do à Do. On choisit 1 comme la référence du premier Do, donc la fréquence de sa fondamentale. La première harmonique a une fréquence de 1 fois celle de la fondamentale, c’est la fondamentale. Les fréquences des harmoniques suivantes de ce Do sont donc, par définition, 2, 3, 4, etc.

a) En gamme naturelle

a.1.

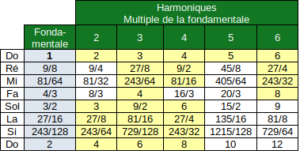

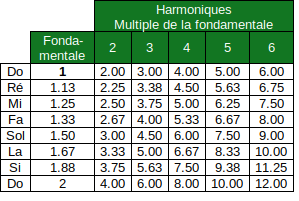

On choisit par exemple une gamme de Pythagore (voir en annexes ci-dessus pour plus d’informations sur cette gamme), une gamme naturelle, ce qui donne la colonne des notes (les fondamentales), surlignée en bleu.

Puis l’on multiplie les notes des fondamentales par les multiples (2, 3, 4, …), pour avoir les différentes harmoniques de chaque note.

Par exemple, la fréquence du ré dans la gamme de Pythagore est de 9/8 plus élevée que celle du do correspondant. La fréquence de l’harmonique 4 du ré est de 4 x 9 / 8 = 36 / 8 = 9 /2.

En jaune sont ensuite surlignés les ratios qui se retrouvent plusieurs fois dans le tableau. On voit que de nombreuses fréquences se retrouvent à d’autres endroits du tableau, du fait notamment de ce choix de ratios de nombres entiers, entre fréquences des fondamentales dans la gamme de Pythagore, ce qui mène à la superposition exacte de fréquences (fondamentales ou harmoniques) recherchée lors d’un accord entre plusieurs notes issues de cette gamme.

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme de Pythagore :

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme de Pythagore :

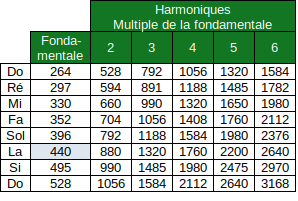

Si l’on prend par exemple comme référence pour la hauteur des notes un La à 440 Hz, voici les fréquences des notes en Hz :

Fréquences en Hz de la gamme de Pythagore avec un la à 440 Hz :

Recherchons si des écarts entre notes sont de 0.5 à 5 Hz, ce qui provoquerait un battement. Nous classons ces fréquences par ordre croissant, calculons les écarts de fréquences, et classons par ordre croissant ces écarts. Le plus petit écart non nul est de 16 Hz. Il n’y a donc a priori pas de battement ressenti en jouant des accords entre ces notes. Je ne note donc aucune case en rouge.

a.2.

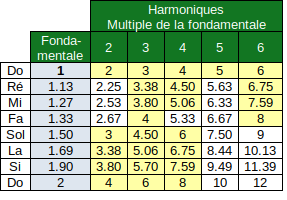

On choisit par exemple une gamme de Zarlino (voir en annexes ci-dessus pour plus d’informations sur cette gamme), une gamme naturelle dont les ratios des fréquences entre les notes sont des fractions de nombres entiers bien choisis, c’est-a-dire les plus petits possibles, ce qui donne la colonne des notes (les fondamentales), surlignée en bleu.

Puis l’on multiplie les notes des fondamentales par les multiples (2, 3, 4, …), pour avoir les différentes harmoniques de chaque note.

Par exemple, la fréquence du ré dans la gamme de Zarlino est de 9/8 plus élevée que celle du do correspondant. La fréquence de l’harmonique 4 du ré est de 4 x 9 / 8 = 36 / 8 = 9 /2.

En jaune sont ensuite surlignés les ratios qui se retrouvent plusieurs fois dans le tableau. On voit que de nombreuses fréquences se retrouvent à d’autres endroits du tableau, du fait notamment de ce choix de ratios de nombres entiers, bien choisis, entre fréquences des fondamentales dans la gamme de Zarlino, ce qui mène à la superposition exacte de fréquences (fondamentales ou harmoniques) recherchée lors d’un accord entre plusieurs notes issues de cette gamme.

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme de Zarlino :

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme de Zarlino :

Si l’on prend par exemple comme référence pour la hauteur des notes un La à 440 Hz, voici les fréquences des notes en Hz :

Fréquences en Hz de la gamme de Zarlino avec un la à 440 Hz :

Recherchons si des écarts entre notes sont de 0.5 à 5 Hz, ce qui provoquerait un battement. Nous classons ces fréquences par ordre croissant, calculons les écarts de fréquences, et classons par ordre croissant ces écarts. Le plus petit écart non nul est de 11 Hz. Il n’y a donc a priori pas de battement ressenti en jouant des accords entre ces notes. Je ne note donc aucune case en rouge.

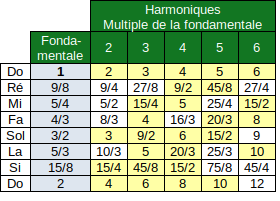

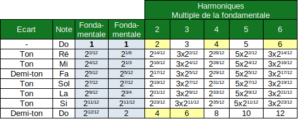

b) en gamme tempérée égale

On choisit par exemple la gamme tempérée occidentale usuelle de Do majeur. A partir d’un Do dont la fondamentale est de 1, on construit une octave, jusqu’au Do dont la fondamentale est de 2 (définition de l’octave) en divisant cet intervalle en 12 intervalles (gamme « chromatique ») égaux en termes de multiplication, autrement dit avec une progression géométrique : le ratio de la fréquence de la fondamentale d’un son à celle du son précédent est toujours le même, 21/12, ce qui donne : fondamentale x 21/12 x … x 21/12 (12 fois) = 212x(1/12) = 212/12 = 2, ce qui donne bien l’octave. Parmi ces 12 intervalles, que l’on nomme demi-tons, on ne garde que certaines notes, selon la progression dite majeure ton ton demi-ton ton ton ton demi-ton , un ton valant deux demi-tons (voir en annexes pour plus d’informations). Un intervalle d’un demi-ton signifie donc une multiplication par 21/12 par rapport à la note précédente, et un intervalle d’un ton par 21/12 x 21/12 = 22/12 = 21/6. Cela donne la colonne des notes (les fondamentales), surlignée en bleu dans le tableau ci-dessous.

Par exemple, pour le fa : 21/3 (mi) x 21/12 (demi-ton) = 2(1/3+1/12) = 2(12+3)/(3×12) = 215/36 = 25/12

Puis l’on multiplie les notes des fondamentales par les multiples (2, 3, 4, …), pour avoir les différentes harmoniques de chaque note.

En jaune sont ensuite surlignés les ratios qui se retrouvent plusieurs fois dans le tableau. On voit qu’il y a très peu de concordances, par rapport aux tableaux des gammes naturelles.

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme tempérée usuelle de do majeur :

Tableau des multiples de fréquences par rapport à la fondamentale du premier Do en gamme tempérée usuelle de do majeur :

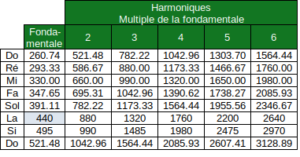

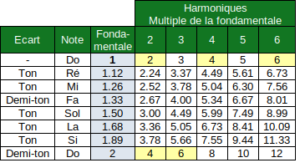

Si l’on prend par exemple comme référence pour la hauteur des notes un La à 440 Hz, voici les fréquences des notes en Hz :

Fréquences en Hz de la gamme tempérée usuelle de do majeur avec un la à 440 Hz :

Recherchons si des écarts entre notes sont de 0,5 à 5 Hz, ce qui provoquerait un battement. Nous classons ces fréquences par ordre croissant, calculons les écarts de fréquences, et classons par ordre croissant ces écarts. Cela permet de voir facilement qu’il y a plusieurs écarts de fréquences non nuls de moins de 5Hz, ce qui peut provoquer des battements en jouant simultanément ces notes. Ces écarts sont surlignés en rouge dans le tableau ci-dessus.

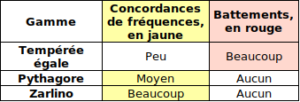

Pour résumer de façon simplifiée et visuelle, dans les tableaux précédents, on voit que :

La consonance en gamme naturelle, du moins telle que définie ici, est la plus élevée en gamme de Zarlino, suivie de près par celle de Pythagore. Ces deux gammes naturelles ne présentent pas de battements. A l’inverse, la gamme tempérée égale de do majeur, usuelle en musique occidentale moderne, présente de nombreux battements, et moins de consonances.

Sources

- Impulsion suite au concert en 2022 et aux discussions avec M. Jean-Francois Goudesenne, chargé de recherche IRHT-CNRS

- Discussion avec Ivan Leymarie

- https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?f=153&t=28987&start=45

- https://www.usherbrooke.ca/sciences/recherche/vulgarisation-scientifique/la-musique-vue-par-les-sciences/la-musique-vue-par-une-mathematicienne/

- Des neumes à la portée, Marie-Elisabeth Duchez, Canadian University Music Society

- https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-temperee,h153.html

- https://www.assistancescolaire.com/eleve/1re/enseignement-scientifique/reviser-le-cours/1_sci_29

- https://dubsahara.files.wordpress.com/2010/08/6_karomat.pdf

- https://dubsahara.files.wordpress.com/2010/08/samaie_farhafza.pdf

- https://jaem.isikun.edu.tr/web/images/articles/vol.4.no.2/05.pdf

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_pythagoricien

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_naturelle

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonance_(musique)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Intervalle_(musique)#Intervalles_purs

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_temp%C3%A9r%C3%A9e

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_atonale

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_modale

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_(musique)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_vibrante

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Battement_(acoustique)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gammes_et_temp%C3%A9raments_dans_la_musique_occidentale

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_tonal

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyphonie

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_musique_classique_occidentale

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_musique_occidentale

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe

- Discussions avec Etienne Dufour

- Discussions avec Sanjay Khan, musicien de musique traditionnelle indienne

- Analyses Xavier Auclair

Oneness

14 avril 2013

My smile is a reflection of cries,

My softness in speech is fear,

That my insight be a fatal blow,

My cheerfulness is infant of mental misery,

My smile is a reflection of beauty,

My softness in speech is to Mankind my dear

My insight is a resplendent zero.

Unité

Mon sourire est le reflet de pleurs,

Ma douceur dans la parole est peur,

Que ma perspicacité soit un coup fatal,

Ma gaieté est enfant de la misère mentale,

Mon sourire est le reflet de la beauté,

Ma douceur dans la parole est à l’Humanité ma chère,

Ma perspicacité est un resplendissant zéro.

Un homme de bien

15 octobre 2010

Il y a en Egypte le concept d’homme de bien (taïeb).

Taha où es-tu ? Il est des rencontres qui marquent pour la vie. Taha nous ne nous sommes pas connus longtemps mais ton exemple me guidera. Tu es un rêveur et un homme dur, dur dans le bon sens du terme, au sens de sa3ab. Tu es rêveur car tu es un ingénieur, qui essaie d’avoir une vision au-delà de la simple survivance. Tu lèves les yeux au-dessus du guidon et tu vises au loin l’avenir des hommes. Pas ta propre survivance, l’avenir des hommes. Et dur car tu travailles au soleil, sous le dur soleil du désert, dans des conditions qui font comprendre à quel point l’eau est un don, qui font comprendre qu’on ne peut jeter une fourchette en plastique car elle sera utile le lendemain.

Tu crées un coin de paradis dans la poussière du désert. Tu fais naître la verdure qui rafraîchit le corps et desaltère l’âme parmi le néant sableux. Ton projet ? Des cultures biologiques. Sans produits chimiques. Sans produits qui apportent le cancer. Concrètement, il s’agit de combattre de façon naturelle les mouches et autres parasites. Et de préparer de façon naturelle le sol. Travail titanesque. Il t’a fallu une année pour séparer les pierres du sable sur une profondeur d’un mètre à un mètre cinquante, sur une surface d’un feddan, soit quatre mille deux-cents mètres carrés (un peu plus d’un acre). Sous le soleil. Puis tu as planté et installé de tes mains le système d’irrigation. L’eau. Tu as pensé à tous les détails qui sanctifient les actes humains, par exemple en adoptant un système au goutte-à-goute qui donne à boire aux plantes juste la quantité qu’il leur faut, directement à leur pied. Pas de gaspillage, haraam (péché) !

Maintenant tu construis de tes mains les maisons qui accueilleront les personnes intéressées par l’agriculture biologique. Je t’ai aidé à cette tâche et mes mains sont trouées. Toi tu travailles comme un bête, avec vigueur et bon esprit. Tu donnes du sens à ce que tu fais. Nous préparions le the, quel plaisir ce thé au feu de bois. Quel plaisir les fèves (le foul) au petit déjeuner, l’eau fraîche. Nous bossions clope au bec, des Cleopatra bien agréables. La vie est belle.

Taha, tu as tant d’idées. Toi qui ne sais pas te servir de ce que tu nommes la « technologie », tu as demandé à ton ami Klaus de faire un film sur la ferme. C’est après avoir vu ce film sur Internet que je suis venu.

Taha nous allions à vélo. Parfois sans parler. Il n’y avait pas besoin de parler, nous nous sentions sur la même longueur d’onde. A profiter du spectacle des montagnes, des couleurs, à sentir l’effort de nos cuisses et de nos bras. A prendre le vent sur le visage. Parfois même, instinctivement, nous descendions de vélo et marchions, le guidon à la main, pour faire durer cette joie simple dans la nature. « Je suis bien ainsi » disais-tu.

Taha dont l’âme sensible renferme tant de frustrations, de colères, de déceptions, de rêves qui se butent aux hommes bornés, d’amour froissé par les femmes … Malheur à l’homme trop sensible ! Il connaît de grandes joies mais aussi de grandes peines. D’insondables cavités de désespoir. Taha qui s’est dévoilé, qui m’a parlé de son amour pour une jeune Canadienne de 18 ans (il a 34 ans) qui l’a aidé comme je l’ai fait. Il l’a demandée en mariage, n’hésitant pas à susciter les commérages de travailleurs au village. Elle lui a répondu qu’elle avait un petit copain, dans un autre pays, mais que s’il voulait elle pouvait avoir ce petit copain, et lui, ici en Egypte. Il a refusé, disant que ce ne serait pas bien. O homme loyal ! C’est trop facile. Un copain là, un copain là. Et on ne dit pas au premier qu’on est sorti avec le deuxième. O sombre infidélité sur la Terre ! A quoi servent les paroles données … Enfin, accomodons-nous de cette vie puisque nous n’en pouvons changer. Taha qui brûle toujours d’amour pour cette fille. Taha dévoré par le feu dans le désert. Taha.

Nous montons sur le vélo pour rejoindre la ferme. Tu as le visage fermé.

« – Tu vas bien ou tu es fâché ?

– Je suis déprimé.

– Déprimé ? Pourquoi ?

– Je ne crains pas les hommes. Aucun. Mais je crains notre Seigneur. Je suis fatigué. Il n’y a pas de fidélité, les hommes sont ainsi. Je ne crains que notre Seigneur. Mais il n’y a pas de chemin.

– Il n’y a pas de chemin mais ta vie a un sens. La plupart des gens ne donnent pas de sens à leur travail, ils font la plonge, ils survivent. Toi, tu construis une ferme biologique. »

Taha avec qui nous jouons simplement. Tu me demandes de parler français. Alors je dis : « Oh ! un chameau » ! Et tu lances cette phrase aux montagnes. Je t’enseigne aussi « Nous pédalons » et « Nous allons manger » ! Des phrases importantes. Et tandis que nous allons à velo tu es joyeux, tu lances « Nous bédalons ! (le p n’existe pas en Egypte) Nous allons manger » ! Le mieux est « Oh ! Un chameau ! ». En t’écoutant parler ma langue je me rends compte à quel point le français est beau à entendre et joyeux, un peu naïf.

Taha qui aime rire et qui est sérieux.

« – Tu sais pourquoi les habitants du Saïd (le sud de l’Egypte, reculé, encore plus chaud) versent le thé en soulevant la théière ? Car leurs manches sont longues !

– Je croyais que c’était pour l’oxygène !

– Tu es intelligent Youssef (ici je suis Youssef). L’oxgyène c’est pour la magie noire, le sakhr. Si tu vois des bulles dans ta tasse lorsque l’on te sert le thé, alors celui qui te sert ne t’a pas jeté de sakhr. »

Taha qui est toujours d’une exquise politesse même en plein effort et même dans ses colères. Nous préparons à la main le ciment, avec le sable l’eau et le gypse. Le sable arrache les mains, on est accroupi sous le soleil, et il faut aller vite pour le remuer et le projeter de toutes ses forces autour des portes. Malgré cette rapidité nécessaire et cette tension physique, toujours tu dis « s’il-te-plaît » ou « je t’en prie » ou « pourrais-tu ». Toujours. Même en pleine action. Même quand de colère – par exemple car le cadre d’une porte s’est gauchi – tu jettes hargneusement une brique qui éclate au sol et tu craches sur la porte, juste après pour m’adresser la parole tu recouvres ton calme. Quel exemple. Quel respect porte cet homme en lui pour les autres hommes. J’aime tes colères. Elles sont violentes mais traduisent ta sensibilité. Tu aimes le travail bien fait et tu veux avancer vite.

Taha qui conseille et avance seul dans sa solitude de visionnaire. « Méfie-toi des gens du village tu les connais et ils te demandent « quelles nouvelles ? » parce qu’ils aiment le commérage. »

Taha qui jour après jour achète sa même boîte de thon, la moins chère possible, au bédouin du coin, et qui en fait son déjeuner, avec deux clopes. Taha qui insiste fortement pour que je partage son repas alors qu’il sait que j’ai déjà mangé au restaurant du village (le restaurant dans la cuisine duquel j’ai travaillé le premier jour). Quelle délicatesse. Je lui prends chaque jour des gâteaux au chocolat.

Taha qui veut utiliser la « technologie » et qui me demande de lui enseigner Internet. Taha qui veut exprimer tant de choses. Taha qui dit : « depuis mes études à Ain Shams – une des meilleures universités du pays , au Caire – j’ai vécu combien d’années dans les montagnes ? Les livres ? Tawfiq al-Hakim ? Oui, je l’apprécie. Mais dans les montagnes j’oublie ».

Merci.

La fuite en avant

25 mars 2010

Ici ça roule. J’ai dû me réinsérer dans le moule du costume, heureusement sans cravate. Mon job au Caire me plaît, j’y trouve un sens, développer les énergies renouvelables pour essayer de limiter la casse de la nature. Je travaille sur des champs éoliens, des centrales solaires, entre autres.

Ce n’est pas parfait, dirait le Renard au Petit Prince, car nous travaillons sur l’offre d’énergie, alors que c’est la demande qu’il faudrait changer. Nous épuisons rapidement les ressources de notre planète et par conséquent, plus que l’offre, il faudrait changer notre comportement de consommateurs, ne pas avoir des emballages disproportionnés pour les produits quotidiens, comprendre que le marketing est de la foutaise, avoir conscience de l’énergie requise pour traiter nos eaux usées pléthoriques etc. C’est plus difficile que de modifier l’offre, car il faudrait alors se battre contre la mentalité « business » environnante, entretenue par ceux qui ont le pouvoir et l’argent, ceux qui forment le cénacle autorisé, influent, voire respecté. Peut-être cela sera mon prochain taf, une fois ma caisse de bord refaite.

Pourquoi un tel intérêt pour la nature alors que bien d’autres choses vont mal, tel l’exploitation au travail et l’exploitation tout cours dans un monde de surveillance, d’assurances, de contrôles, la dignité des hommes bafouée, les souffrances physiques et psychologiques de certains ? Il me semble que l’équilibre, notamment avec la nature, est une condition du respect de soi et de la (plus ou moins) juste évaluation de nos limites, et partant de la qualité de vie. Il me semble aussi qu’une des raisons pour lesquelles notre monde s’inscrit dans une fuite mortifère vers le toujours plus de profit, sans en chercher le sens, est un éloignement des valeurs simples, une abstraction toujours plus grande qui fait jongler avec les chiffres financiers sans se préoccuper des conséquences humaines. Loin de la nature nous ne nous rendons pas compte de ce que notre mode de vie lui inflige, l’épuisement des ressources, la défiguration du littoral et des terres est vu comme une chimère, alors qu’il est concret. On voit alors pourquoi travailler sur l’offre (par exemple, construire des centrales éoliennes) n’est pas optimal, car cela reste dans une mentalité de business, d’exploitation, du dieu-capital … C’est une façon de répondre à l’urgence environnementale, qui est réelle, en attendant de faire mieux.

J’ai cherché à trouver du travail chez des contestataires plus virulents, mais ces derniers n’ont généralement pas d’argent à proposer … Pas simple tout ça, il faut survivre.

Le malaise est certain dans un pays comme la France. Quel est le sens de ce que l’on nous propose ? Pourquoi prétendre qu’il n’y a pas d’argent dans notre pays, qu’il faut toujours travailler plus et gagner moins ? Pourquoi ce lavage de cerveau dans les media ? Pourquoi le métier de journaliste consiste-t-il à servir du chaud en suivant une courbe d’audimat ? Pourquoi nous remplit-on la tête avec des futilités, avec des informations qui n’en sont pas, les frasques de nos hommes exploiteurs (pardon, on les appelle poolitiques), pourquoi mange-t-on le peu de temps libre de celui qui gagne sa croûte et de celui qui aimerait la gagner avec du vide ou, bien pire, avec une inutilité décérébrante ?

Pourquoi nous asséner que pour être compétitifs avec la Chine il faut travailler plus et gagner moins, perdre notre système de santé et notre éducation ?

J’attends que l’on se débarasse de la mentalité de ceux qui ont le pouvoir et qui nous imposent nos rêves (falsifiés) et nos urgences. On nous en empêche, mais il suffirait peut-être d’arriver à se poser, calmement, et de réflechir au sens que nous donnons à notre vie, en marge de la fuite en avant.

Parcours

5 octobre 2009

Pacifique Ouest, Vanuatu, Australie, Grande barrière de Corail, Cape York, Mer d’Arafura, Golfe de Carpentarie, Cape Wessel, Indonésie, mer de Timor, mer de Savu, mer de Flores, mer de Java, Malaisie, mer de Chine, détroit de Singapour.

Baie de Tuluk Potopuddu – Sumbawa – Indonésie

30 septembre 2009

Le crissement des cigales, un soleil égal, une eau pure et deux hommes jetant leur filet. Une voile molle s’avançant doucement dans les méandres de la rivière. L’éclat des tâches de sable et l’envoûtement d’un livre. L’après-midi, pieds nus mêlés à la boue puis portant sur la terre sèche, escortés par les enfants jusqu’au village, où l’agitation est à son comble ; voir des blancs est l’attraction du mois. La nuit, bain d’ivresse à faire la planche sous les étoiles, à se dépenser en de longs bords de crawl. Enfin long chant, dans le vin blanc, des poissons pêchés du jour.

Les varans de Comodo – Indonésie

27 septembre 2009

Quelques informations en direct sur ces monstres, peut-être à l’origine des dragons des mythes chinois.

Ils sont confinés à une petite partie de l’Indonésie, à savoir les îles de Comodo, Rincah et Gili Motang, où on les nomme ora. On trouve des fossiles d’une branche apparentée en Australie. Il s’agit de gros lézards, comme si votre gecko chéri enflait pendant la nuit pour atteindre deux mètres cinquante de long, un peu moins d’une centaine de kilogrammes, avec une langue apparemment rétractile d’un bon mètre.

Une particularité est qu’ils n’ont pas de conscience de groupe, ils ne savent pas ce qu’est une communauté ou une famille, ils vivent en solitaires et se mangent entre eux.

La fécondation se fait de juillet à août. La femelle pond 15 à 30 oeufs en septembre, qu’elle enfouit dans quelques-uns des multiples trous qu’elle creuse dans le sol, et les garde pendant 9 mois. En général, elle mange ensuite quelques-un des petits fraîchement éclôts. Les autres se réfugient sur un arbre, où ils passent 5 ans, à boulotter des insectes et des geckos, et à éviter de se faire manger par d’autres varans.

Une fois ce temps de croissance révolu, ils sont fin prêts à partir de leur côté – ou à voler de leurs propres ailes, affirme en Chine le fumeur d’opium du club le Dragon jaune -.

Leur vie consiste à réguler leur température d’animaux à sang froid, en faisant trempouille dans la rivière, en se posant lourdement sur les pierres chauffées au soleil, en se terrant à l’ombre des massifs, ou en tombant dans le coma en cas de température trop basse, et à chasser ou à chercher une charogne, aux heures les moins chaudes de la journée, au petit jour et en fin d’après-midi. Ils peuvent toutefois se passer de manger pendant un à plusieurs mois. Leurs proies habituelles sont des buffles d’eau, des cochons et des chevaux sauvages, des cerfs, et, à l’occasion, un humain imprudent. Pour se désaltérer, ils utilisent l’eau du sang de leurs victimes.

Ils ont l’air globalement léthargiques, mais parviennent à sprinter lors de la chasse. Leur puissante mâchoire plante des dents pleines de bactéries profondément dans la chair d’animaux qui meurent peu à peu de l’infection occasionnée ou aggravée par l’environnement. Un buffle d’eau met deux semaines environ à mourir, pendant lesquelles le varan le suit, froidement. Un humain peut mourir des suites de l’hémorragie que l’on a beaucoup de mal à arrêter. Les varans peuvent aussi tuer leur proie instantanément.

Contrairement aux chasseurs africains, tels que le lion ou le léopard, qui se servent de la vue, les varans, eux, utilisent l’odorat. Ils détectent notamment l’odeur du sang.

A la fin de leur vie, tout fripés, ils se posent en travers d’une sente, et attendent que des animaux distraits leur tombent dans la gueule. Cette situation d’aubaine ne peut durer indéfiniment et ils meurent. Leur odeur attire alors d’autres varans qui viennent les manger.

Ureparapara – La marmite du diable – Vanuatu

20 août 2009

Est-ce nous qui avons jeté l’ancre, puis le volcan qui a surgi par en-dessous pour nous ceindre de son cratère ? Ou bien est-ce une rafale furieuse qui a projeté le voilier dans les airs, pour le laisser dans le cratère empli d’eau d’un volcan ? Nous ne savons plus. Peu importe. Il faut tenter de sortir de là.

Notre bateau est mouillé dans une baie quasiment circulaire de quatre kilomètres de diamètre, entourée sur troix-cent quarante degrés par les bords d’un cratère bouchant le ciel sur trois-cent cinquante mètres de haut. Ces murs sont, au niveau de l’eau, rongés par la mangrove, qui déploie ses pattes ligneuses pour mieux les porter à sa bouche. Les algues qui se prennent aux racines sont à n’en pas douter les cheveux des morts. Au-dessus apparaît une végétation impénétrable. Nous sommes piégés, loin de tout, et attendons une météo moins désastreuse pour repatir. Dans l’après-midi, dans cette baie pourtant protégée de la furie du large, nous essuyons des rafales de soixante-dix kilomètres-heure étroitement armées d’eau froide, des grains dans lesquels la lumière s’étouffe dans des tons de noir de fumée rejoignant celui des nuées en haut du cratère. De nuit, la lune, fantasmagorique, quand elle arrive à percer, donne des allures d’au-delà à cette marmite du diable.

A l’école du Vanuatu

8 août 2009

C’est l’histoire d’un pays situé sur la barrière de feu du Pacifique, là où la plaque Pacifique entre dans l’Asie. Dans les volcans qui fument là, se trouve le Vanuatu. Ses 200 000 habitants vivent sur les 12 000 kilomètres carrés de dizaines d’îles, tandis que l’eau couvre la majeure partie de ses 850 000 kilomètres carrés (soit un peu plus d’une fois et demi la France). Comme bien souvent, les maladies apportées par les Occidentaux, ainsi que le commerce d’esclaves, ont désertifié les territoires colonisés, la population passant d’un million d’habitants au début du dix-neuvième siècle à seulement quarante mille en 1935.

Les ni-Vanuatu, les habitants du pays, sont des Mélanésiens (noirs des îles au nord et à l’est de l’Australie) envahis par les Polynésiens, arrivés de l’est entre le onzième et le quinzième siècle sur leurs bateaux, avec plantes comestibles et animaux.

Le pays, après avoir été sous domination jointe britannique et française, est indépendant depuis 1980. La langue nationale est le bislama, mélange d’anglais et de français élaboré en Australie, lorsque les ni-Vanuatu étaient massivement massés là-bas pour l’esclavage.

La nourriture est abondante, l’agriculture, la pêche et l’élevage de bétail étant les activités principales de la population. 15% du PIB vient du paradis fiscal (par exemple, KazAas y est enregistré). Le tourisme gagne peu à peu. Les infrastructures sont financées par les aides internationales.

Une terre bénie des dieux

Le Vanuatu est une terre bénie des dieux. La nature donne tous les biens primaires, à profusion. Des langoustes, des thons, des maï-maï et des waous (deux types de poissons), des monceaux de fruits et légumes. Ce qu’ils n’échangent ni ne mangent, les ni-Vanuatu le jettent.

Alors pourquoi s’en faire ? Comme nous le dit le chef Kerelly :

« Nous sommes heureux. Nous avons des fruits, des poissons, de l’eau. Si je ne veux rien faire aujourd’hui, je ne fais rien. Si je veux faire quelque chose, je le fais ».

Oui, l’ami. Ferme ton tableur Excel, replie ton écran d’ordinateur et enfuis-toi par la fenêtre de ton bureau !

Qui plus est, cette profusion ne s’accompagne nullement d’un je-m’en-foutisme généralisé ou d’une vie en déliquescence. Les villages sont mignons, les huttes proprettes, les canots bien profilés …

En fonction des lieux, il faut néanmoins parfois travailler dur. Les cyclones du Pacifique, qui sévissent d’octobre à avril, peuvent occasionnellement détruire un village. Certaines îles, ne présentant pas de collines suffisamment élevées, manquent d’eau. Il faut alors canaliser ce que l’on peut.

Le contact avec la nature est entier. Pas d’électricité, sauf occasionnellement un alternateur, pas de télévision, pas de réseau d’eau, pas de route si ce n’est celle qui relie deux villages éloignés et parfois un aérodrome, etc.

Ambiance

Les villages rassemblent quelques centaines de personnes, dans de grandes huttes. Bien évidemment, au sol point de bitume, de la terre, propre. Parfois un alternateur, parfois des cuves de récupération de l’eau de pluie. Généralement une église anglicane. De longues plages de sable volcanique noir, ou blanc comme au premier jour.

Les cochons passent, symbole de richesse. Les mères épouillent les enfants, préparent le repas, tressent des sacs, ou se retranchent dans l’ombre de la hutte … Les poules, énormes de bonne santé et colorées, vaquent à leurs occupations. Les hommes travaillent la terre ou pêchent sur leurs canots à rame ou attendent que le temps passe, à discuter, à contempler rêveusement la baie. Ils ont parfois la peau à deux couleurs, par tâches, comme une carte avec des îles, en raison des mycoses.

Le tabu, ou tabou

Vous connaissez ce terme, qui vient de Polynésie. Le « tabu » est ce qui est sacré et interdit. Les hommes non initiés et les femmes ne peuvent entrer dans les lieux tabu. Ces derniers sont parfois délimités par des crânes suspendus, en pleine forêt.

Remarquons au passage que les femmes durant leurs règles doivent aller dans un endroit précis, à l’écart de la communauté.

Le chef

Les villages présentent au moins un chef, fort.

La production alimentaire a permis de dégager des excédents, qui eux-mêmes ont permis de nourrir des hommes politiques, des artisans … Ce n’est pas une société de chasseurs-cueilleurs.

Chaque village présente un « petit chef », et sur chaque île domine un « grand chef ». Ils gagnent des grades, douze en tout, qui les protègent de la magie et leur donne du pouvoir. Comme dans la marine traditionnelle, on tire d’abord sur les officiers aux épaulettes chamarrées ; ici en cas de guerre on attrape les plus hauts gradés pour les manger. Le pays toutefois est désormais pacifique et ces guerres de village à village n’ont plus cours. L’échelle des grades fait en revanche partie de la vie de tous les jours.

Pour monter en grade, il faut bien sûr être un homme sage, mais aussi riche. Cette richesse, en des terres où, hors des deux villes, l’argent n’a pas de cours, est mesurée en nombre de cochons. Le must est d’avoir des quadrupèdes avec des dents en cercle, qui partent de la mâchoire inférieure, remontent pour percer la gencive supérieure, bouclent, et redescendent jusqu’à la mâchoire inférieure. Ces dents figurent d’ailleurs sur le drapeau du pays.

Selon la théorie de l’évolution, celui qui « réussit » est le résultat d’une adaptation génétique de plusieurs millénaires, qui lui permet de survivre et de procréer. Un peu suivant la même logique, le chef au Vanuatu est le seul à avoir droit à deux femmes. La survie par la descendance est ainsi assurée.

Une constante de par le monde : les femmes coûtent cher !

Chez les Masai, au Kenya, celui qui est au premier rang lors de la chasse au lion, ce rite qui marque la fin de l’initiation de plusieurs années dans la brousse, pour passer à l’âge adulte, n’a pas à payer sa femme, du fait de sa bravoure. Celui qui saute le plus haut lors des fêtes ne paie pas non plus de dot, le suivant ne paie que neuf chèvres (ou l’équivalent). Mais pour les autres, c’est vingt chèvres qu’il faut payer, ou une somme similaire. Et c’est beaucoup ! Du moins voilà ce qu’on m’a raconté là-bas !

Chez les ni-Vanuatu, c’est en partie la même philosophie. Pour se marier, il faut payer 40 000 vatu pour une femme du village le plus reculé de l’île la plus oubliée, soit environ 270 euros. Les plus belles femmes des plus grands villages « coûtent » 150 000 vatu, soit environ 1 000 euros. Beaucoup de paysans ne sont donc pas mariés. Par exemple, les propriétaires de noix de coco, qui donne la copra, la noix de coco pilée, ont un petit domaine typique (d’après les discussions avec eux) qui donne une tonne de copra par an, vendue à 11 vatu le kilogramme, soit 11 000 vatu par an.

Néanmoins, certains métiers gagnent beaucoup plus. Un jeune professeur de français, rencontré à Ureparapara, affirme que son salaire est de 60 000 vatus … par mois ! Il faut dire qu’il touche une prime car il est sur une île complètement perdue, loin de son île natale, Malekula (c’est un peu comme un France, en premier poste on envoie les jeunes profs dans les endroits durs, mais sans grosse prime). Et il touche une prime car le ferry pour sortir de l’île, qu’il faut commander, coûte … 35 000 vatus !

Le fait que les femmes soit chères pour la plupart des gens favorise les chefs, qui ont de l’argent. Le chef André par exemple a acheté sa femme pour 70 000 vatus, soit 470 euros, et quatre cochons.

Je vous laisse seuls juges pour chez vous !

Le kava</span

Le chef André : « – Allez on y va ! Pour le kava !

Claire : – Non, moi c’est bon, j’ai déjà essayé, c’est fort hein !

Le chef André : – Ah oui ! Hier soir j’en ai pris dix. Ohlalaaaa (voix qui monte). J’ai dormi là, sur le sol. Et aujourd’hui, j’ai mal à l’estomac ouhlalalaaa. »

Claire et moi ne sommes pas très rassurés. Le kava va-t-il nous envoyer rejoindre les ancêtres des villageois, dont les bras sont tatoués des signes de leur grand-père et autres ascendants ? Adieu va !

Le kava, c’est un peu comme le vin en France, le kif au Maghreb, les champignons dans la jungle, le kat ailleurs. Ca entête et ça rassemble.

Il s’agit d’une plante, une sorte de poivre, qui pousse dans les zones humides. On l’utilise pour soulager la douleur, ou comme désinfectant, relaxant … Et on extrait des racines un jus qui forme le kava.

Sur certaines îles, des adolescents mâchent longuement ces racines. On coupe d’eau ce jus de salive et de racines et on filtre sur des fibres de noix de coco. Le résultat ressemble à de l’eau de vaisselle, brune, assez épaisse. Le goût dépend de combien d’eau a dilué l’essence de racines. Mais c’est fort, râpeux. Dans tous les cas, cela anesthésie la bouche. C’est assez marrant, on a l’impression que sa langue et son palais ont disparu. Et cela détend.

Les hommes en boivent en général au moins une ou deux demi-noix de coco par jour, quand ce n’est pas dix. Ils restent ensuite à deviser, ou à regarder fixement leurs pensées. Ils sont alors par exemple une dizaine, taiseux. Il ne faut pas les déranger, ni les regarder.

Partager le kava est un signe de réjouissance, pour les mariages, les naissances … et aussi pour l’accueil des visiteurs. A ces occasions, les femmes aussi se joignent à la cérémonie.

C’est un vrai calumet de la paix, fort mais obligatoire. Pauvre Tintin en Amérique ! Et pauvres de nous ! Au-delà de l’aspect amusant du bidule, c’est un vrai honneur que de se voir offrir un kava. On fait aussi un petit discours avant pour remercier, on boit d’une traite, et on jette le fond au sol pour les ancêtres.

Quelques instants privilégiés – La tradition de l’accueil – Visites

Nous débarquons, sur notre annexe, le canot à rames et moteur, que nous attachons à un tronc sur la plage. Puis nous marchons à travers un groupe de maisons. Une femme assise, à peler des légumes. « Vous trouverez les professeurs de l’école par là ». Ah ? D’accord. Et nous voyons deux hommes assis à discuter à l’ombre. Quelques mots, et ils nous proposent d’eux-mêmes de nous faire visiter l’île. L’un est professeur de géographie, l’autre professeur d’ébénisterie. Durant toute la matinée, ils nous ont accompagnés, nous ont expliqué leurs coutumes, leur façon de vivre, comment l’école a été construite par Aussie AusAID (programme public australien d’aide au developpement), et l’Union Européenne, comment on récupère l’eau, etc. Ils étaient heureux de montrer leur île. Très loin du pas parisien je-n’ai-pas-une-seconde-à-perdre.

Le discours du professeur de géographie était plein de poésie :

« Quand le narrara est en fleurs, on plante le yam et le manioc. »

Le narrara, c’est un grand arbre avec de belles feuilles rouges qu’il dépose sur le chemin. Les enfants les plient les marquent avec les dents, cela fait des figures variées. Ce faisant, ils arrivent en retard à l’école.

« Je vous présente le vieux homme. C’est un grand pêcheur. Il enseigne à son fils. Il a la plus belle maison du village. »

Nous saluons ce monsieur digne, qui nous propose de nous asseoir dans son jardin, en surplomb de la baie. Après avoir bien discuté, nous repartons, toujours accompagnés des deux professeurs.

« – J’ai oublié ma casquette ! dis-je soudain en me tapant le front.

– A l’instant même où tu t’en es rendu compte, le vieil homme ou quelqu’un d’autre l’a trouvée. C’est ainsi que nous raisonnons. Nous n’aurons qu’à y passer ce soir, elle sera bien en évidence, sur un arbre ou ailleurs. »

Très loin du je-te-pique-tout-ce-qui-traîne.

Un peu plus tard : « Si vous voulez déjeuner, vous pouvez aller là. Attendez, je vais demander à ce que l’on vous prépare un plat. Vous voulez du poisson ou de la viande » ? Et le professeur avise deux jeunes, à qui il demande de préparer le repas pour treize heures …

Après un bien long tour dans l’île, le professeur de géographie :

« Je vais aller m’occuper de mes enfants. Alors, à plus tard. »

Toute la matinée il a tenu à la main un lourd régime de bananes, qu’il nous tend au moment de partir …

Quelques instants privilégiés – La tradition de l’accueil – Chants de bienvenue

Le Chef André nous a accueilli avec de la rigueur ! Devant nous les femmes ont passé le balais pour ôter toute branche d’arbre sur la terre du village, les hommes ont accordé les instruments ou attendu que le temps passe – serait-ce une constante dans le monde ? Les femmes travaillent souvent plus, concrètement, que les hommes -. Quand tout fut prêt, quel concert ! Nous étions debout devant eux. « Welcome, welcome visitors ». Certains semblaient ailleurs en chantant, on sentait qu’ils s’en foutaient un peu. Mais globalement c’était incroyable. Et même s’ils s’en foutaient, ils faisaient un grand effort.

Est-ce que quand quelqu’un me demande une clope en France je pousse pour lui un chant de bienvenue ? Le résultat serait assez amusant, il fuirait certainement en courant.

Ils nous ont ensuite passé des colliers de fleurs autour du cou et proposé de visiter le village, sur les hauteurs de l’île de Guau, en surplomb de la baie.